Kurzeinführung für ein pfarrliches Schutzkonzept

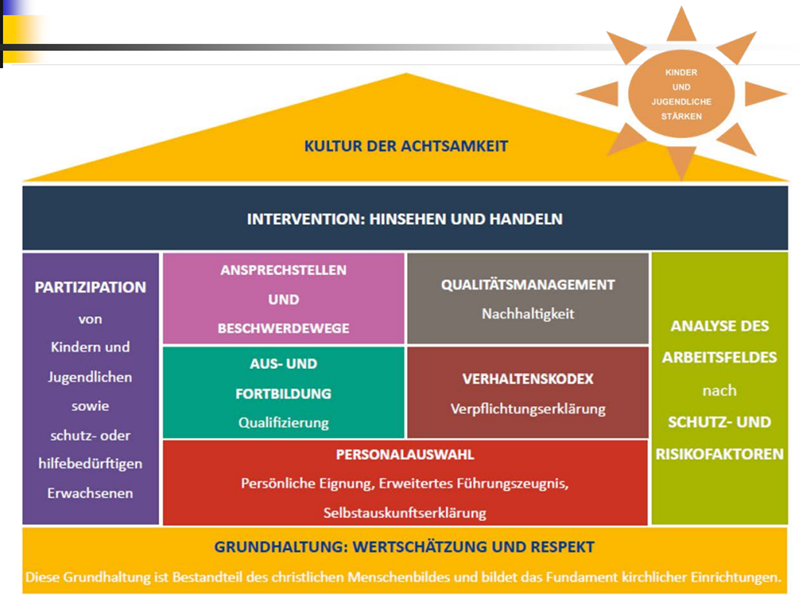

Das Ziel jedes institutionellen Schutzkonzeptes ist die Kultur der Achtsamkeit. Basierend auf der Grundhaltung von Wertschätzung und Respekt, erfordert diese Kultur neben einem bewussten und reflektierten Umgang mit sich selbst auch einen behutsamen und wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitenden und den schutz- oder hilfebedürftigen Menschen.

Achtsamkeit wird in Einrichtungen und Gemeinschaften erfahrbar durch klar geregelten Schutz vor Grenzverletzungen, um den alle wissen und der von allen umgesetzt wird. Dabei braucht es Feinfühligkeit, denn jede Person hat ihre eigenen Grenzen, die es zu achten gilt.

Was ist zu tun?

Partizipation bedeutet die Beteiligung von Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im ehrenamtlichen als auch im hauptamtlichen Dienst der jeweiligen Einrichtung. Bei Entwicklung und Entscheidung sollen alle Beteiligten einbezogen werden. Statt von oben herab soll klarwerden:

Was ist zu tun?

Ausgangspunkt zur Erstellung eines Schutzkonzeptes ist die Analyse des jeweiligen eigenen Arbeitsfeldes. Je klarer und passgenauer Sie das Schutzkonzept für Ihren Bereich formulieren und einführen, desto größer ist der Schutz für die Menschen, mit denen Sie arbeiten und die Ihnen anvertraut sind.

Diese Analyse erfasst Schutz- und Risikofaktoren, die Täterinnen und Täter für Missbrauchstaten (in allen Schweregraden von grenzverletzenden Verhalten, Übergriffen und Straftaten) ausnutzen können oder bereits bei früheren bekannten Vorfällen ausgenutzt haben.

Was ist zu tun?

Personalauswahl und - Entwicklung sind aus gutem Grund der erste Baustein. Haupt- und ehrenamtliche Entscheidungsträger*innen verantworten, welche Menschen Leitung übernehmen dürfen und ob ihnen Kinder, Jugendliche und hilfe- oder schutzbedürftige Erwachsene anvertraut werden. Sie müssen daher fachlich und persönlich kompetent sein.

Alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen sollten deshalb im Bereich Prävention gegen Gewalt und Missbrauch geschult werden

Was ist zu tun?

Damit Prävention wirksam werden kann, ist es notwendig, sich eindeutig gegen jegliche Form von Gewalt zu positionieren und dies nach innen und außen deutlich zu machen.

In einem Verhaltenskodex werden die Regeln definiert, die hinsichtlich des professionellen Umgangs mit Nähe und Distanz als verbindlich gelten. Sie verkleinern die Grauzone zwischen normalem und grenzüberschreitendem Verhalten und erleichtern es Betroffenen und Dritten, Grenzverletzungen zu benennen, sich Hilfe zu holen und somit auch Gewalt und Missbrauch von Macht Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig gibt er allen Sicherheit und Orientierung in sensiblen Situationen und kann so auch vor falschem Verdacht schützen.

Was ist zu tun?

Für ein wirkungsvolles Schutzkonzept sind interne und externe Kontaktpersonen unerlässlich. Ziel dabei ist immer Klarheit und Transparenz. Allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen muss klar sein, an wen sie sich zur Vorbeugung gegen Gewalt, zur Intervention und für den Umgang mit Fällen wenden können. Es muss zudem klar sein, wie man sich beschweren kann und dass wer sich meldet auch tatsächlich ein offenes und interessiertes Ohr findet.

Was ist zu tun?

Es ist wichtig den erstellten Verhaltenskodex und die Inhalte der Risikoanalyse zusammenzuführen und ganz konkrete Regeln für ihre Institution zu erstellen. Je detaillierter, desto klarer! Diese Regeln können dann auch arbeitsrechtliche Verbindlichkeit erlangen und allen Beteiligten mehr Handlungssicherheit geben.

Was ist zu tun?

Im Rahmen des Schutzkonzeptes ist die Sicherstellung von Qualität in der Arbeit durch unterschiedliche Maßnahmen von zentraler Bedeutung. Auch ein gutes System präventiver Maßnahmen garantiert leider keinen Schutz auf Dauer, wenn es nicht regelmäßig in den Blick genommen und angepasst wird.

Was ist zu tun?

Jede im kirchlichen Dienst stehende Person sowie alle ehrenamtlich Tätigen sind verpflichtet, einen Verdacht auf psychische, physische, spirituelle und sexuelle Übergriffe an die diözesane Ombudsstelle zu melden. Trotz guter Präventionsarbeit kann nicht gänzlich verhindert werden, dass Menschen Gewalt ausüben. Gute Prävention kann auch bewirken, dass eine Tat schneller entdeckt wird. Der Interventionsplan ist deshalb, auch wenn in Ihrer Einrichtung noch kein Fall bekannt ist, ein notwendiger Baustein.

Eine frühzeitige und schnelle Hilfe verbessert die Heilungschancen. Aus Fehlern müssen wir lernen. Eine solche Fehlerkultur erfordert ein offenes Umgehen mit dem schmerzlichen Scheitern, das jedes Delikt von Gewalt beinhaltet.

Was ist zu tun?

Leitfaden zur Erstellung eines pfarrlichen Schutzkonzeptes

Checkliste zur Erstellung eines Schutzkonzeptes

Vorlage für die Erstellung eines Schutzkonzeptes