Das Projekt ermöglicht das Sichtbarmachen individueller Schicksale oberösterreichischer Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden oder ihr Leben durch widerständiges Handeln gefährdeten. Dieses Jahr stand die Präsentation im Zeichen von 80 Jahren Ende des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs.

Präsentation der neuen Beiträge des Gedächtnisbuches Oberösterreich. / © Diözese Linz - Kienberger

Das Gedächtnisbuch Oberösterreich ist eine fortlaufend erweiterte Sammlung von Biografien zu Personen, die im Nationalsozialismus aus den verschiedensten Gründen verfolgt waren oder durch widerständiges Handeln gegen das NS-Regime ihr Leben in Gefahr brachten. In einem jährlich stattfindenden Projektablauf werden Teilnehmer:innen zur historischen Recherche und Auseinandersetzung mit einer ausgewählten Biografie angeleitet. Ziel ist dabei die Gestaltung eines vierseitigen Porträts aus Text, Bild und/oder Dokumenten, das als bleibendes Zeugnis in das Gedächtnisbuch eingefügt wird. Diese „neuen Seiten“ des Gedächtnisbuches werden jeweils bei der jährlich stattfindenden feierlichen Präsentation aufgeschlagen. Ergebnis ist eine wachsende Sammlung von NS-Verfolgtenbiografien im regionalen Kontext Oberösterreichs, die im Medium Buch an zentralen Orten aufbewahrt und zugänglich sind. Das Gedächtnisbuch OÖ kann im Mariendom Linz und im Linzer Schlossmuseum aufgeschlagen werden. Ziel ist es, das Gedächtnisbuch in verschiedene Kontexte des Erinnerns zu verorten und die erarbeiteten Biografien in die Gedenkkultur des Landes Oberösterreich einzubinden.

Das großformatige Objekt wurde eigens von einer Welser Buchbinderei in Handarbeit für diesen Anlass angefertigt. Das Buch ist damit mit seiner langlebigen und kunstvollen Materialität das Medium für Geschichte und Erinnerung. Es ist Symbol für das Aufzubewahrende. Das Buch steht dabei nicht in Opposition zu digitalen Medien und deren Flüchtigkeit, sondern ist als Referenz an die zerstörerische Gewalt der Nationalsozialisten gedacht, die in den Bücherverbrennungen vor 90 Jahren, am 10. Mai 1933, zum Ausdruck kam.

Das Projektteam des Gedächtnisbuches setzt sich zusammen aus Dr. Andreas Schmoller und Dr.in Verena Lorber (Franz und Franziska Jägerstätter Institut der KU Linz), Mag. Florian Schwanninger (Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim), Prof. Dr. Thomas Schlager-Weidinger (Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz) und Dr.in Erna Putz. Die Beitragenden präsentierten die neu eingefügten Seiten im inzwischen 57 Beiträge umfassenden Buch. Die musikalische Gestaltung übernahm Domorganist Wolfgang Kreuzhuber mit Improvisationen, welche die präsentierten Texte musikalisch verdichteten.

Projektteam des Gedächtnisbuches. / © Diözese Linz - Kienberger

Mathilde Reiter (Bez. Rohrbach): Weil sie den Vortrag einer BDM-Führerin unterbrach und gegen Durchhalteparolen protestierte, wurde Mathilde Reiter von St. Peter am Wimberg am 13. Mai 1944 verhaftet und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sie erlebte die Haftentlassung am 8. Mai 1945 in Ried. Ihr Sohn Franz Pichler hat mit fachlicher Unterstützung das Familiengedächtnis in eine schriftliche Form gebracht.

Franz Pichler präsentierte den Beitrag über Mathilde Reiter. / © Diözese Linz - Kienberger

Familie Langthaler-Hackl (Bez. Freistadt): Die sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“ ist Teil des kollektiven Gedächtnisses in Oberösterreich. Erna Putz hat in Gesprächen mit Anna Hackl die Familienüberlieferung zur Rettung zweier geflohener ukrainischer Häftlinge am elterlichen Bauernhof zusammengetragen. Mit Fotos aus der Familiensammlung entstand daraus ein bewegendes Porträt ihrer Mutter Maria Langthaler und des unermüdlichen Engagements von Anna Hackl als Zeitzeugin bis heute.

Erna Putz u. Josef Hackl päsentierten den Beitrag über Maria Langthaler. / © Diözese Linz - Kienberger

Josef Jílek (Kaplitz/Tschechien): Mit Josef Jílek wird ein tschechischer Priester aus Kaplitz in das Gedächtnisbuch OÖ aufgenommen. Sein pastorales Wirkungsgebiet gehörte während der NS-Zeit zur Diözese Linz. Jílek wurde aufgrund seiner Teilnahme am tschechischen Widerstand im Jahr 1942 verhaftet und am 20. April 1945 in der Haftanstalt Brandenburg-Görgen hingerichtet. Er war das letzte Hinrichtungsopfer an der berüchtigten Hinrichtungsstätte, an der am 9. August 1943 auch Franz Jägerstätter enthauptet wurde. Bernhard Riepl hat aus tschechischsprachigen Quellen das Leben Jíleks ans Licht geholt.

Bernhard Riepl präsentierte den Beitrag über Josef Jílek. / © Diözese Linz - Kienberger

Richard Bernaschek (Linz): Alexander Rath vom Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen verfasste eine Biografie zu einer Symbolfigur der oberösterreichischen Sozialdemokratie, die 17 Tage vor Befreiung des KZ Mauthausen am 18. April 1945 ermordet wurde. Ihm gleich sollte es etlichen Mitstreiter:innen im Widerstand ergehen, die er selbst kannte – sie wurden auf Befehl des Gauleiters August Eigruber vor der Befreiung ermordet, unter ihnen April zahlreiche Mitglieder der sogenannten „Welser Gruppe“.

Florian Schwanninger verlas den Text des Beiträgers Alexander Rath über Richard Bernaschek. / © Diözese Linz - Kienberger

Willibald Zelger (London/Wels): Mitglied der „Welser Gruppe“, ein Widerstandsnetzwerk, das sich zwischen Ebensee, Steyr und Linz erstreckte. In der Nacht vom 28. Auf den 29. April 1945 wurde er mit 41 anderen Menschen in der Gaskammer von Mauthausen ermordet. Den Beitrag verfasste sein Sohn Willibald Kalcher, der im Jahr 1945 zur Welt kam, ohne seinen Vater kennenzulernen.

Willibald Kalcher präsentierte den Beitrag über seinen Vater Willibald Zelger. / © Diözese Linz - Kienberger

Hans von Hammerstein-Equord (Bez. Braunau und Kirchdorf): „Tausend Jahre reichen

nicht hin, um diese zwölfjährige Schande abzuwaschen“, schrieb der Dichter und Politiker

nach 1945 über die NS-Herrschaft. Nach seiner Zeit als Braunauer Bezirkshauptmann war er 1934 in der ärgsten Krisenzeit Sicherheitsdirektor in Linz, dann ab der Ära Schuschnigg Sicherheits-Staatssekretär und 1936 kurz Justizminister. Ein mutiger Helfer bewahrte ihn 1938 vor der Deportation nach Dachau. Im Juli 1944, am Tag nach Stauffenbergs Hitler-Attentat, mit dem man ihn in Verbindung brachte, wurde er im Linzer Gestapo-Gefängnis inhaftiert. Wie andere sollte er kurz vor dem Ende des NS-Regimes im KZ Mauthausen ermordet werden, jedoch gelang es einer kommunistischen Lagerorganisation von Häftlingen, ihn und andere zu verstecken. Martina Riepl aus Ried hat die Biografie von Hammerstein-Equord recherchiert.

Martina Riepl aus Ried hat die Biografie von Hammerstein-Equord recherchiert. / © Diözese Linz - Kienberger

Peilstein (Bez. Rohrbach): Josef Autengruber, Karl Haider, Karl Hartl, Johann Hesch, Maximilian Innertsberger: Ebenfalls auf Befehl von Gauleiter Eigruber wurden am 28. April 1945 fünf Bürger von Peilstein hingerichtet, nachdem sie versucht hatten, errichtete Panzersperren zu beschädigen. Erika Pfeil, Enkelin von Karl Hartl, ruft die Peilsteiner-Opfer in Erinnerung.

Florian Sonnleitner u. Erika Pfeil präsentierten den Beitrag über Josef Autengruber, Karl Haider, Karl Hartl, Johann Hesch, Maximilian Innertsberger. / © Diözese Linz - Kienberger

Georg Hauner (Bez. Braunau): In Braunau am Inn wurde der 20-jährige Soldat Opfer eines Endphaseverbrechens am 2. Mai 1945, eineinhalb Tage vor der Befreiung der Stadt durch US-amerikanische Truppen. Werner Forster vom Mauthausen Komitee Braunau hat die verfügbaren Informationen zusammengetragen und den Hergang der Hinrichtung rekonstruiert.

Werner Forster präsentierte den Beitrag über Georg Hauner. / © Diözese Linz - Kienberger

Josef Sora (Bez. Gmunden): Der aus Wien stammende Arzt Josef Sora war als Lagerarzt im KZ Nebenlager Melk tätig. Aufgrund seines menschlichen Verhaltens gegenüber Lagerinsassen genoss er vor allem bei französischen Häftlingen nach 1945 hohes Ansehen. Die Tochter Hendrike Sora zeichnet ein persönliches Porträt seines Lebens, das nach 1945 in Bad Ischl einen Neuanfang nahm.

Hendrike Sora präsentierte einen Beitrag über ihren Vater Josef Sora. / © Diözese Linz - Kienberger

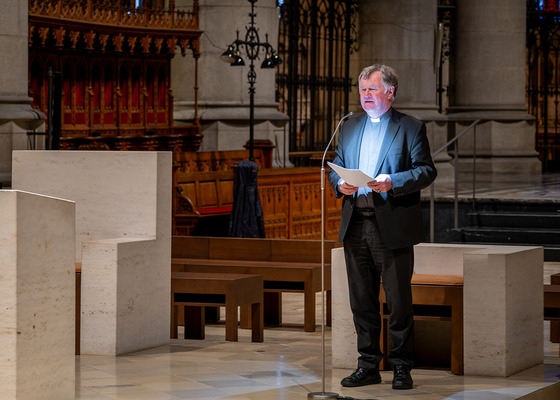

Bischof Manfred Scheuer hob in seinen Schlussworten jene Priester, Laien, Männer und Frauen hervor, die als Einzelne die Kraft hatten, dem Ruf ihres Gewissens zu folgen und Widerstand zu leisten. Scheuer nannte in diesem Zusammenhang Franz Jägerstätter, Engelmar Unzeitig, Johann Gruber und Matthias Spanlang. Opfer, Zeugen und Märtyrer hätten der Barbarei standgehalten und wollten das Unrecht nicht mitmachen. Sie hätten Widerstand geleistet und unschuldig Verfolgten geholfen. „Es gab in der damaligen Zeit Gerechte, die sich nicht vom Sog der Ideologie haben mitreißen lassen. Sie haben ihr Leben für die Rettung anderer riskiert. Nicht vergessen werden dürfen all jene, die allein durch eine erkennbare und bewusste christliche Lebensführung aneckten und persönliche Konsequenzen fürchten mussten. Ihr Lebenszeugnis soll Ermutigung sein, die Erinnerung an jene Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten, die in der Nachkriegszeit auch in der Kirche oft recht schnell vergessen wurden“, so Bischof Scheuer.

Bischof Manfred Scheuer / © Diözese Linz - Kienberger

Scheuer erinnerte zudem an das Geschenk einer 80-jährigen Friedenszeit in Österreich. Auf den Trümmern und Ruinen der zertrümmerten Republik seien Rechtsstaat und Demokratie mit Gewaltentrennung, Grund- und Freiheitsrechten aufgebaut worden – keine Selbstverständlichkeit, sondern ein hohes Gut, das täglich verteidigt werden müsse. Ebenso wenig selbstverständlich seien Wirtschaftswachstum und Wohlstand oder die Sozialpartnerschaft. Der Bischof wörtlich: „Wir sollten nicht zu denen zählen, die dem Faszinosum des Gegeneinanders, des Konfliktes und des Krieges nachtrauern. Ich sehe in der Versöhnung der Gegner eine große Lernbereitschaft und in der Fähigkeit zum Kompromiss, der damit auch verbunden ist, einen großen Fortschritt. Kompromisse sind nicht nur faul oder feige, sondern Ausdruck des Willens zum Miteinander und zur Versöhnung.“

Auch 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bleibe es zentrale Aufgabe, den Frieden zu wahren, zu fördern und zu erneuern, mahnte Bischof Scheuer. „Wir erinnern uns, damit wir nicht nachlassen in dem Bemühen, den Frieden in Gegenwart und Zukunft zu sichern und zu fördern. Wir wissen: Es gibt keinen dauerhaften Frieden ohne Gerechtigkeit, ohne den Schutz der Menschenrechte, ohne Freiheit und ohne die Achtung des Rechts.“

© Diözese Linz - Kienberger

Das Gedächtnisbuch ist ganzjährig im Linzer Mariendom und im Oberösterreichischen Landesmuseum aufgelegt. Eine digitale Fassung findet sich auf der Webseite des Jägerstätter-Instituts.

Das Gedächtnisbuch Oberösterreich verbindet Wissenschaft und Forschung mit gelebter partizipativer Erinnerungskultur. Das Projekt führt geschichtlich bis in die kleinsten Dörfer des gesamten Bundeslandes Oberösterreich. Es umfasst damit die diversesten sozialen Gruppierungen, Altersgruppen, Weltanschauungen, Verfolgungsgründe, auch solche, deren Erinnerung teils bis in die Gegenwart eine Leerstelle darstellen.

Um Teil des Projekts zu werden und selbst eine Verfolgtenbiografie in das kollektive lokale Gedächtnis aufzunehmen, können sich Interessierte an das Franz und Franziska Jägerstätter Institut wenden (ffji@ku-linz.at).