Gründonnerstag

Am Gründonnerstag beginnen mit der Gründonnerstagsliturgie „Die Drei Österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn“.

Die erste Lesung (Ex 12,1–14) in diesem Gottesdienst bringt Jesu Abschiedsmahl in Verbindung mit dem Pessachfest: Es geht um Rettung aus Knechtschaft und Tod und um Befreiung zum Leben. Die zweite Lesung (1 Kor 11,23–26) erinnert an Jesu Auftrag, sein Gedächtnis im gemeinsamen Mahl zu feiern, und das Evangelium (Joh 13,1–15) vermittelt mit dem Zeichen der Fußwaschung die alles bestimmende Grundhaltung Jesu: die Liebe.

Dankbarkeit

Um sich zu ernähren, am Leben sein zu können, muss jeder Mensch „Leben“ zerstören. Selbst wer auf Fleisch oder tierische Produkte verzichtet, muss Pflanzen verzehren. Um überhaupt zum „Lebens-Mittel“ für uns werden zu können, muss Nahrung zerkaut und verdaut werden. Ich kann mich also nicht aus mir selbst heraus ernähren, am Leben erhalten. Dazu brauche ich andere Lebewesen, Geschöpfe. Eine Kultur des Mahles setzt die Haltung der Dankbarkeit voraus. Dankbarkeit meint mehr als einfach „Danke“-Sagen. Es ist eine Grundhaltung, die aus der Erkenntnis kommt: Um leben zu können, bin ich auf anderes Leben angewiesen.

Liebe

Wenn Menschen gemeinsam essen, Mahl halten, geht es nicht um das Stillen der Gier nach möglichst viel. Wir sind bereit, anderen etwas von den „Lebens-Mitteln“ zu geben, die unser eigenes Leben erhalten könnten. Wir teilen damit unser Leben und das, was wir zum Leben brauchen. Wir sagen uns zu: Ich teile mit dir mein Leben, du bist angenommen, du sollst Leben und Zukunft haben. Das ist die Grundhaltung der Liebe.

Diese Liebe ist zentraler Inhalt der Botschaft Jesu: Beim Essen mit Freund*innen und „Sünder*innen“ macht er erfahrbar: Ihr seid von Gott angenommen und geliebt. Auch seinen Tod deutet er beim letzten Abendmahl, indem er gemeinsam mit seinen Jüngern isst.

Versöhnung

Viele theologische und liturgische Texte sprechen in diesem Zusammenhang von „Opfer“: Das meint das Dasein in Liebe, das Teilen von Leben, die Hingabe für andere – auch dann, wenn es etwas „kostet“. Herkömmlich wird vermittelt, Gott bedürfe eines Opfers zur Versöhnung. Wenn Paulus im zweiten Korintherbrief schreibt: „Lasst euch mit Gott versöhnen“ (2 Kor 5,20), wird deutlich, dass wir der Versöhnung bedürfen, nicht Gott. Wenn „Sünde“ ein Getrennt-Sein – (Sünde hat die gleiche Wortwurzel wie „sondern“) – von Gott ist, überwindet Gott diese Trennung auf unüberbietbare Weise in Jesus, der den Sünder*innen (Mahl-)Gemeinschaft schenkt. An uns liegt es, dieses Geschenk zur Versöhnung anzunehmen – als Geschenk, das uns immer neu zuteil werden will.

Verwandlung

In manchen Pfarren ist es am Gründonnerstag Brauch, bei der Gabenbereitung in einer Prozession (wie zum Kommunionempfang) nach vorne gehen, um eine Geldgabe vor den Altar zu bringen. Mit dieser Gabe teilen wir unser Vermögen und damit unser Leben mit den Bedürftigen. Wir bringen mit unseren Gaben uns selbst, unser ganzes Leben zum Altar und bitten um Wandlung. Wir werden mit unserem Leben hineingenommen in die Wandlung von Brot und Wein. In die Verwandlung vom Leben zum Tod.

Gemeinschaft

In der Kommunion (von lat. „communis“ = gemeinsamer Besitz, gemeinsame Sorge) werden wir zu einer Gemeinschaft von Christ*innen und mit Christus. Wer mit anderen zusammen ein Stück von dem einen geteilten Brot empfängt, bringt zum Ausdruck, dass er in Christus mit den anderen verbunden ist; und zugleich ist gemeinsames Essen und Trinken Quelle und Stärkung für das Zusammenwachsen als Gemeinschaft.

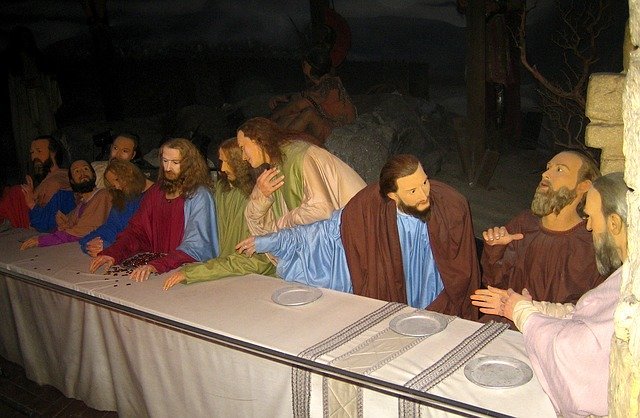

Fußwaschung

Bis heute gibt es Redewendungen wie: „mit Füßen treten“, „sich zu Füßen werden“, „zu Füßen liegen“. Sie drücken Unterwerfung oder Übereignung von Personen oder Dingen aus. Im Orient war es eine Pflicht der Höflichkeit, Gästen, die meist barfuß oder in offenen Sandalen gingen, eine Möglichkeit zu bieten, vor der Mahlzeit die Füße zu waschen. Dabei behilflich zu sein, gehörte zum niedrigsten Dienst der Untergebenen. Wenn Jesus seinen Jüngern vor dem Abendmahl die Füße wäscht, ist dies eine symbolhafte Zusammenfassung seines Wirkens und Aufforderung an seine Jünger. Hier schließt sich der Kreis zu den Grundhaltungen von Dankbarkeit, Liebe, Versöhnung, Verwandlung und Gemeinschaft, die auch im gemeinsamen Mahlhalten deutlich erlebbar werden.

Quellenangabe:

Freilinger, Christoph: Geheimnis des Glaubens. Die Feier von Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern. In: Arbeitshilfen der Katholischen Landvolkbewegung Deutschlands (Hrsg.): Werkblätter 2/2014.